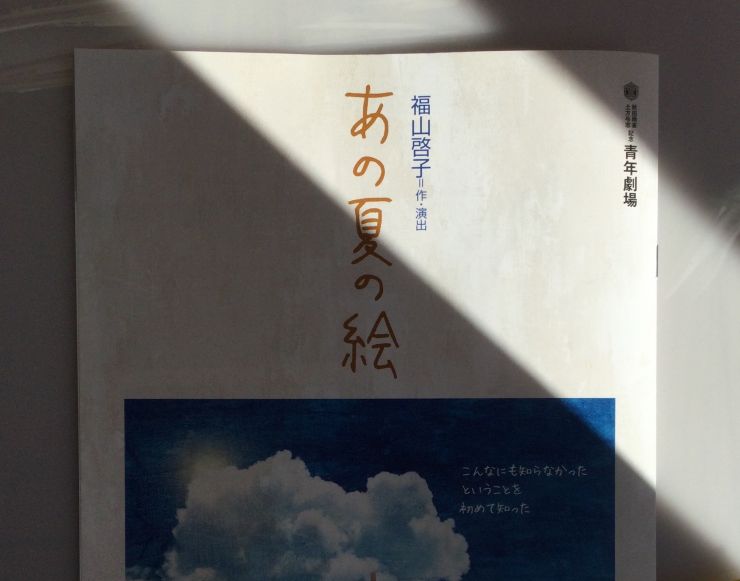

一昨日は東京・新宿で上演中の、青年劇場の舞台『あの夏の絵』にご招待頂きました(明日30日まで)。この作品は、広島市立基町高校・創造表現コースの「次世代と描く原爆の絵」プロジェクトを題材にとり、被爆体験証言者と高校生たちが絵画を通じてこころを通わせ、彼らの”記憶”を油絵に”記録”する過程を追った意欲作です。私自身、拙著『平和のバトン〜広島の高校生たちが描いた8月6日の記憶』で同プロジェクトをつぶさに追って来たため、ひとりの”同志”として興味深く拝見させて頂きました。

”被爆体験の伝承”と真摯に向き合ったこの作品からも、改めて「原爆」をアートフォームとして扱うことの難しさを痛感させられました。クリエーターは、被爆から75年を経て「原爆」はすでに私たち日本人にとっても”共通言語”ではなくなっている、遠い過去の話である、といった「冷酷な現実」からのスタートを余儀なくされます。まずもって「原爆」とは何か? 「被爆者」とは何か? を”説く”ことから始めなければならない。これは、特にフィクションの世界においては大変な足枷となります。『あの夏の絵』では、東京から広島へ転校して来た高校生に”現在の日本”の姿を投影し、広島との葛藤そして和解を表しています。そこに脚本・演出家である福山啓子さんの苦労の跡が偲ばれます。

また、「被爆者」との間合いも非常に難しい問題です。被爆者の想いに寄り添いながらも、時として突き放す勇気が、演劇のみならず、特にマスを対象とする創作においてはダイナミズムを生み出す原動力ともなる。『あの夏の絵』に登場する被爆体験証言者のモデルは、私も取材をさせて頂いた方であるだけに、セリフ回しのひとつひとつに作家の苦悩を汲み取ることが出来ました。リアリティとフィクションとの距離をいかに保つかによって、作品のクオリティを大きく様変わりします。

劇中、被爆者の「おばあちゃん」が(ベテラン女優の藤井美恵子さんが素晴らしい演技を見ています)、高校生たちに助言する場面で「おばあちゃんがいるだけで安心する」といった何気ないセリフが出て来ます。

しかしながら、これが私たちが直面している現実なのです。今はまだ、「何かあっても被爆者がいてくれる」、「被爆者が答えてくれる」。こうした私たちの”甘え”は、数年後には通用しなくなります。被爆者「以前」と「以後」で、”被爆体験の伝承”はいかに変質し、改変され、そして伝播して行くのか。被爆者を知る最後の世代である私たちは、注意深く見守っていなければなりません。

『あの夏の絵』は、2015年12月の初演以来100回を超える公演を重ねて来ました。今後も、数多くの皆様に是非観て頂きたい大切な作品です。あの夏の日を決して忘れないために。