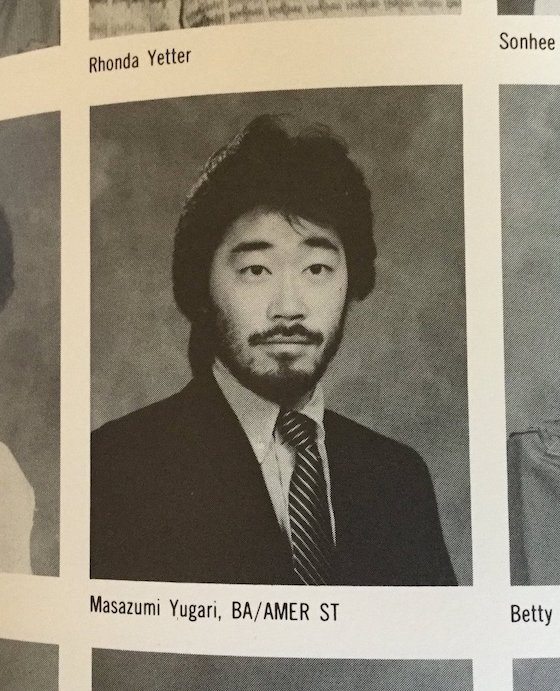

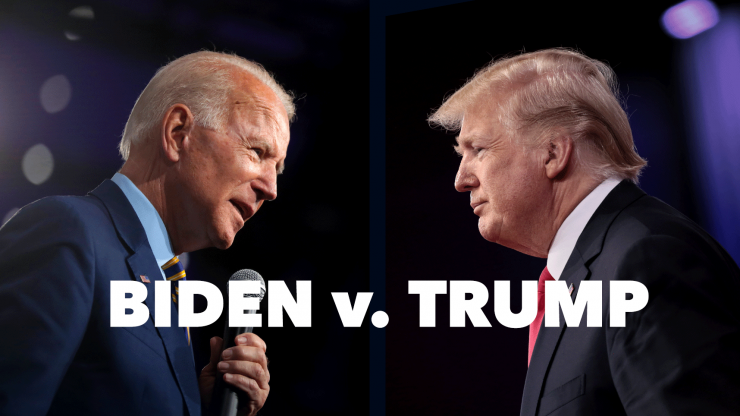

ドナルド・トランプ米大統領は今月23日にスイス連邦で開催された世界経済フォーラム (WEF) の年次総会 (ダボス会議) にオンライン参加し、核軍縮について「(ロシア連邦の) ウラジミール・プーチン大統領も提案は好意的に受け止めるだろう。中華人民共和国を含むその他の国々も (核兵器保有国) これに続くはずだ」 (I will tell you that President Putin really liked the idea of cutting way back on nuclear. And I think the rest of the world, we would have gotten them to follow, and China would’ve come along.) と、核軍縮交渉において主導的役割を担う決意表明とも取れる極めて重要な発言を行いました (例によって日本のマスメディアは殆ど報じていません)。

私は昨年の米大統領選挙直後、フェイスブックの投稿で 【逆説的一考察】 と題し、「核保有大国の為政者であれば誰もが知っているが、決して口にはしない核抑止力は時代遅れの発想といった事実。誰憚らず『何それ? 意味なくね?』と云えるのは、計算高く破天荒なドナルド・トランプ氏しかいない」と、敢えて冗談めかして綴りました (11月11日付)。

しかしながら、どうやら夢物語ではなくなりつつあるようです (彼は、核兵器を保有しているとされる朝鮮民主主義人民共和国の金正恩朝鮮労働党総書記との関係修復にも意欲を示しています)。その手始めとして”被爆80年”にあたる今年、トランプ大統領は広島市を電撃訪問するかも知れません。

日本政府は3月に米ニューヨークで開催される核兵器禁止条約 (TPNW) の締約国会議へのオブザーバー参加は見送る方向で調整に入ったと報じられています (自民・公明両党の国会議員の派遣を検討)。その理由はこれまで通り、「米国の”核の傘”を柱とする抑止力の重要性を踏まえた現実的な対応」としていますが、果たして外務省のインテリジェンスは機能しているのでしょうか。

日本のマスメディアもまた「米国の”核の傘”に依存する日本」と、こちらも外信部を中心に徹底的に現状分析を試みているとは言い難い物云いです。我が国の安全保障上、最大のパートナーである米国の世界戦略がここに来て、大転換の兆しを見せているにも関わらず、相も変わらず旧態依然とした核抑止論を頑なに掲げ、論じている。日々変化し続けるシビアな「現実」に能動的に「対応」しているだろうか? 我が国の”国益”を真剣に考えているとは到底思えません。

ロシア軍が保有する核搭載大陸間弾道ミサイルRS-24ヤルス (РС-24 Ярс – ракета стратегическая)

先にも綴ったようにトランプ大統領を理解するキーワードは”ビジネスマン”です(http://www.japanews.co.jp/concrete5/index.php/Masazumi-Yugari-Official-Blog/2024-11/ジョーカーはエースに勝るのか-外交編)。云うまでもなく「戦争」は経済的要因によって引き起こされ、国益に叶うとなれば「平和」もまた維持される。

これまでの歴史的背景・変遷のみならず怨恨、私情を一切排し、核兵器を客観的かつ冷静に捉えれば、「使えない兵器」であるにも関わらず莫大なメンテナンス費用を要する。また”核のスイッチ”を押さずとも不慮の事故やヒューマンエラーによって天文学的なコストが伸しかかる危険性が極めて高い。通常兵器とは異なり核兵器が、いかに費用対効果に見合わない劣悪な代物であるか。零細企業の経営者でもわかる道理を、不動産事業で大成功を収めたトランプ大統領が理解出来ないはずはありません。

偏りのない視点で米国の動向をつぶさに注視していれば気づくことですが、ロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻以来、米国は核軍縮に向けた伏線を張り始めています(http://www.japanews.co.jp/concrete5/index.php/Masazumi-Yugari-Official-Blog/2024-10/アメリカとヒバクシャ)。一方、プーチン大統領も1期目のトランプ大統領とは「常に実務的な信頼関係があった」とロシアメディアに応じているように (今月24日)、核兵器保有超大国である両国にとって核廃絶は、残念ながら人道的理由からではなく、経済的要因によって喫緊の課題となっています。

いずれにせよ、核兵器を巡る国際情勢は今後4年以内に大きく様変わりすることでしょう。「寝言は休み休み云え」と冷笑する凡百の国際政治学者や軍事評論家の皆様とはその頃に改めて、またこのブログでお会いしましょう。歴史は、時として思わぬ方向へと舵を切ります。それは往々にして、一般常識から逸脱した”狂人”によって成される。ストレンジラブ博士の言に例えれば、「私は如何にして心配するのを止めて”核廃絶”を愛するようになったか」。