人類初の原子爆弾を開発し、”原爆の父”と称された理論物理学者J・ロバート・オッペンハイマー博士の伝記映画 『オッペンハイマー』 (監督・脚本 サー・クリストファー・ノーラン) を、封切り間もない2ヶ月前に鑑賞しました。

広島で被爆者の方々の反応も伺いたかったため論評が遅れましたが、結論から云えば、時代の大変革期に投げ込まれた同作は後世にわたり語り継がれ、おそらくは 『オッペンハイマー』 ”以前”と”以降”に区分けされ、”核”を語る上では欠かすことの出来ない非常に”危険”な作品となることでしょう。

すでに様々な媒体や有識者とされる方々によって語り尽くされているように同作は、オッペンハイマー博士個人の栄光と挫折、苦悩を描いた伝記的作品です。私は、拙著『平和の栖〜広島から続く道の先に』の取材で、「マンハッタン計画」にかかる膨大な文献資料を読み込んでいたため、オッペンハイマー夫妻の関係性以外に、ドラマタイズされた本作から目新しい事実を得ることはありませんでしたが、完成度の高いその作品世界には一気に惹き込まれました。

ご周知の通り本作は、「マンハッタン計画」に始まる米国における核兵器開発の黎明期と、過剰とも思えるほどの反共主義の系譜といった自由主義を標榜する同国の戦後史における2大タブーを真正面から取り上げています。

こうした”無謀な挑戦”は、総制作費が1億ドル (約150億円) を超えるハリウッド大作としては極めて異例であり、ノーラン監督のみならずプロデュースを手掛けた妻のエマ・トーマス氏と『12モンキーズ』や『ダークナイト』等で知られるチャールズ・ローヴェン氏、そして配給元であるユニバーサル・ピクチャーズの英断がまずは賞賛されるべきでしょう。

加えて、私が知る得る限り日本の映画評論家は誰ひとりとして指摘していませんが、本作には欧米社会における根強いユダヤ人差別の歴史も巧妙に描かれています。戦争終結を早め、多数の米兵たちの命を救ったと、今も一定の米国人が信じる原子爆弾を産んだ”英雄”でさえ、その呪縛からは逃れられなかった。寧ろ、それが本作の主旋律と云っても良いかも知れません。第3のタブー。少なくとも米国人の多くはそのように受け止めたはずです。

映画的手法においても本作では、物理学者の脳内を疾走するパルスと核分裂とをシンクロさせた映像やシェパード・トーンに基づく錯聴を多用した音声が、揺れ動くオッペンハイマー博士の心理と不愉快なまでに同調し、観る者の不安感を掻き立てます。

また、最高解像度を誇るIMAX 65ミリと65ミリ・ラージフォーマット・フィルムカメラを組み合わせ、この作品のためだけに開発された65ミリカメラ用モノクロフィルムも用いるなど (IMAX のモノクロ・アナログ撮影は史上初)、ノーラン監督の本作に賭ける並々ならぬ意気込みが感じられる重厚な映像にも魅了されました。

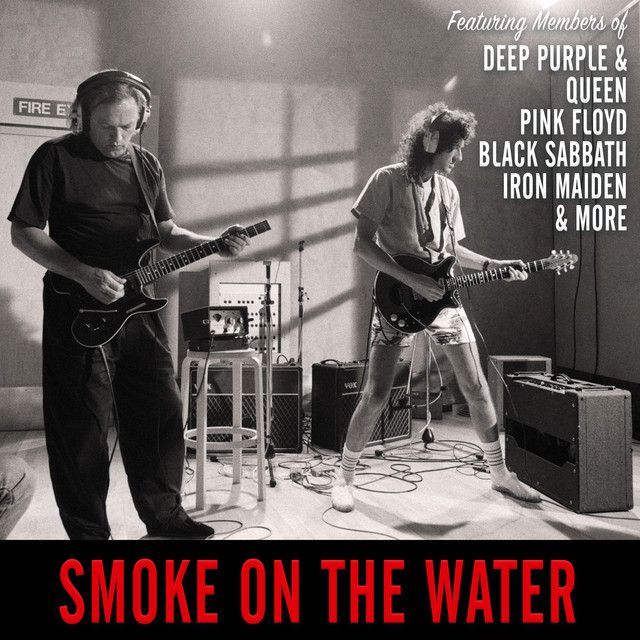

1945年 (昭和20年) 7月16日に米ニューメキシコ州で実施された史上初の核実験「トリニティ」から数週間後に、爆心地周辺に立つオッペンハイマー博士と「マンハッタン計画」責任者として原爆開発を指揮したレズリー・グローヴス中将。

米国のみならず我が国においても核兵器、特に原子爆弾を扱った映像または文芸作品は、バイアスがかかった見方をされる傾向にあります。これは世界で唯一、戦時において核兵器を使用した、核兵器を投下された国であることに起因しています。

本作が日本公開された後、「被爆の実相がまったくと云って良いほど描かれていない」といった批判の声が少なからず挙がりました。スパイク・リー監督も「日本の人々に何が起きたかを描いて欲しかった」と”意見”を述べていましたが、ノーラン監督は「異なるフィルムメーカーは物事を異なるように解釈する」と応じつつも、この発言には感謝の意を表しています (『Yahoo Entertainment』より)。

これほどの規模のハリウッド・メジャー作品ともなれば、何人もの優秀なリサーチャーが付き、歴史的背景は徹底的に調べ上げられます。よってノーラン監督も被爆の実相を熟知していたのは明らかです (海外で発売された本作のブルーレイディスクには広島、長崎における被爆後の様子を映し出したNBC Newsのドキュメンタリー『トゥ・エンド・オール・ウォー・オッペンハイマー・アンド・ジ・アトミック・ボム』(The End All War. Oppenheimer and the Atomic Bomb) も含まれていました)。ではなぜ彼は、原爆投下によって引き起こされた悲惨な現実、被爆者の苦悩を描かなかったのか。

まずもってノーラン監督の主目的は、オッペンハイマー博士の半生を通じて戦後米国史の暗部を抉り出すことでした。よって、ドキュメンタリー作品ではない以上、彼には被爆の実相を伝える記録映像を挿入するなどといったありきたりのパターンを踏襲する気はさらさらなかったはずです。私も実際に本作を観て、ここに被爆後のシークエンスが入っていれば確実に彼の世界観は壊れていただろうと納得することが出来ました。一方で、社会派として知られるノーラン監督には、狡猾な”企み”があったようにも感じられました。

本作のテーマをひと言で言い表すと「隠蔽」(Conspiracy) です。冷酷非道な核兵器開発、根拠が曖昧な赤狩り (マッカーシズム)、そして人種的偏見に基づくユダヤ人排斥は、いずれも米国民の目からは”隠蔽”されて押し進められて来ました。

おそらくノーラン監督は、被爆の実相もまた作為的に本作から”隠蔽”することで、観客を挑発しているかのようにも思えます。「高々映画を一本観たからと云って原爆の非人道性を理解したと思うな。動け、行動せよ。自らの目で目撃し、確認し、指先で、足元で感じろ」と。

事実、本作が全米で公開された昨年度、広島平和記念資料館の入館者数は過去最多の198万1,782人を記録。外国人の割合が33.8%と大幅に増え、全体の3分の1を超えています (国籍別では米国人がトップ)。今年度は200万人を優に超えることが予想されますが、これは東京都美術館を凌ぎ、国立新美術館、金沢21世紀美術館に次ぐ規模。場合によっては本年度、国内最大の入館者数を記録するかも知れません。それだけ映画『オッペンハイマー』の”破壊力”は強大だった、ということになります。

「原爆は威力として知られたか。人間的悲惨として知られたか」と問うたのは『中國新聞』の論説委員を務めた故・金井利博氏でしたが、あれからちょうど60年。昨年、広島市で開催された第49回 先進国首脳会議 (G7広島サミット) そしてこの作品を通じて米国人は、漸く「人間的悲惨」に目覚めた、目を向け始めたと云えるでしょう。

時間がかかりました。多くの被爆者たちは、米国の変化を見ることなく、この世を去りました。しかしながら米国は、為政者ではなく実際に被爆地を訪れ、自らの目と耳で被爆の実相を感じ取った一般市民らによって今後、少しづつ変化を遂げて行きます。10年後、いや5年後には彼らは、彼らの手で国政を突き動かして行くでしょう。それは核兵器廃絶、米国の原爆投下に対する謝罪の道へと繋がります。その意味において、禁断の扉を開いたこの映画 『オッペンハイマー』は、非常に”危険”な作品として映画史に残るものと確信しています。