日本原水爆被害者団体協議会 (日本被団協)のノーベル平和賞受賞を受けて、ジョー・バイデン米大統領は今月13日、ホワイトハウスを通じて祝意を表す公式声明を発表しました。受賞のニュースと比べれば、国内のマスメディアはさほど大きく取り上げませんでしたがこのメッセージは今後、核兵器廃絶を押し進める上で、極めて重要なターニングポイントとなる可能性を秘めています。

同・声明の中でバイデン大統領は、「日本被団協のメンバーは数10年にわたり核兵器によって引き起こされた惨禍を伝える生き証人として、人類が耳を傾けるべきストーリーを語って来られました」 (For decades, the members of Nihon Hidankyo have served as a human testament to the catastrophic human toll of nuclear weapons, telling a story that humanity needs to hear.) と讃え、「核兵器を二度と使用してはならないことを明らかにした歴史的業績によって、彼らがノーベル平和賞を受賞したことに対して私は、アメリカ合衆国を代表して祝意を表します」 (On behalf of the United States, I congratulate them on being awarded the Nobel Peace Prize for their historic work to ensure that nuclear weapons are never used again.) とまで踏み込んだ発言をしています。

日本被団協の設立経緯、歴史的変遷を鑑みれば、原爆投下の当事国である米国が、今回の受賞を見て見ぬふりしたとしても何ら不思議ではありません。事実、この受賞が米スミソニアン航空宇宙博物館において被爆50年に合わせて企画された特別展で、大型戦略爆撃機B-29 『エノラ・ゲイ』は公開されたにも拘わらず、原爆によって亡くなった方々の遺品展示が拒否され禍根を残した約30年前であったならば (1995年)、米政府が声明を出すことなどなかったでしょう。

留意すべきは、ノルウェー・ノーベル委員会 (Den norske Nobelkomite) がその授与理由の中で「米国が投下した2発の原子爆弾によって推定12万人の広島・長崎市民が殺された」 (two American atomic bombs killed an estimated 120 000 inhabitants of Hiroshima and Nagasaki.) と明記している点です (「連合国軍」と表記していないところに、政治的思惑が垣間見られます)。しかしながら、それでもバイデン大統領は、敢えてメッセージを発した。そこに、米政府の核軍縮に向けた政治戦略の一環を見て取ることが出来ます。

1956年 (昭和31年) 5月27日、広島市内の広島YMCA講堂で開かれた広島県被団協の結成総会。この年の8月に日本被団協は発足します。

すべては2016年 (平成28年) 5月27日、バラク・オバマ元大統領が現職米大統領として初めて被爆地・広島を訪れたことから始まりました。”あの日”私は広島市内で、極秘に進められていた米大統領訪広計画の政治的背景ならびに広島市サイドの受け入れ態勢の取材に奔走していました。

ノーベル平和賞受賞の報に接した広島県原爆被害者団体協議会の蓑牧智之理事長は、思わず「嘘? 本当? マジ?」と頬をつねりましたが、”あの日”の広島市役所も、何10年にもわたり招待状を出し続けてもなしのつぶてであった米大統領の突然の訪広決定に、上へ下への大騒ぎとなりました (詳細は拙著『平和の栖〜広島から続く道の先に』をご一読下さい)。

同・大統領のスピーチを受けて当時、一部の広島市民からは批判の声が挙がりました。「謝罪の言葉がない」というものです。気持ちは痛いほどわかります。しかしながら、国益が真っ向からぶつかり合う熾烈な外交の表舞台においては政治的、社会的環境が整っていない段階で感情的な声明を発表することはあり得ません。

私は、原爆投下を命じる権限を有した米国のリーダーであり、米軍の最高司令官でもある現職の米大統領が、被爆によって尊い命を落とされた方々の遺品が眠る広島平和記念資料館に一歩足を踏み入れただけでも、大きな意義があったと考えました。初の月面着陸に成功したアポロ11号のニール・アームストロング船長の名言「これは人間とっては小さな一歩だが、人類にとっては大きな飛躍である」 (One small step for man one giant leap for mankind.) ではありませんが、71年間の”沈黙”が破られた歴史的な瞬間でした。

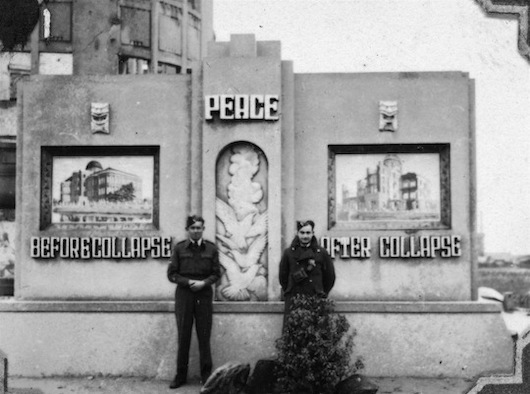

1956年3月、被爆者を率いて初の国会請願を行う日本被団協初代事務局長 藤居平一氏 (写真中央)。

この翌年、国際協力NGO ICAN (核兵器廃絶国際キャンペーン) がノーベル平和賞を受賞します。続いて昨年5月、第49回 先進国首脳会議 (G7広島サミット) が広島市で開催され、各国首脳が被爆地に集いました。この際にも同月19日に採択された『核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン』の記述を巡り議論が巻き起こります。

「我々の安全保障政策は、核兵器は、それが存在する限りにおいて、防衛目的のために役割を果たし、 侵略を抑止し、並びに戦争及び威圧を防止すべきとの理解に基づいている。」 (外務省仮訳) といった件が「核抑止力」を容認しているとして広島の一部市民によって糾弾されます (ちなみに翌20日に発表された成果文書『G7広島首脳コミュニケ』 〔G7 Hiroshima Leaders’ Communiqué〕 にはこの件は記されていません)。「核と人類は共存できない」と主張する被爆地の市民にとっては到底容認出来ない合意事項であり、これは開催地の民意を十分には汲み取り切れなかった我が国の外務省の大失態といって良いでしょう。

その一方で、同・サミットには世界各国から戦後最大規模となった5,000人以上ものマスコミ関係者が集結し、彼らが発信した報道により数億、数10億人もの人々が被爆の実相、被爆者の存在を”初めて”認識したことも紛れもない事実です。バイデン大統領の公式声明にも、

「昨年、広島を訪れ被爆者と会い、我々は最終的に、また恒常的に核兵器を廃絶する日を目指して歩を進めて行かなければならないとの思い至りました」 (As I was powerfully reminded last year when I visited Hiroshima and met with a survivor of the bombing, we must continue making progress toward the day when we can finally and forever rid the world of nuclear weapons.) と述べられています。云うまでもなくこれは、各国首脳の前で勇気を振り絞って被爆体験を話された小倉桂子さんのことです。

同年に公開された米映画『オッペンハイマー』 (監督 クリストファー・ノーラン) が、米アカデミー賞7部門に輝き、同年8月6日段階で興行収入が約5億5290万ドル (約710億円) を記録する大ヒットとなったことも追い風となり、「ビバクシャ」は国際共通語から人類共通語となりました。

バイデン米大統領に続いて今月14日にバラク・オバマ元米大統領がSNSに投稿した祝意を伝えるメッセージ。

こうした”実績”の積み重ねの上に、今回の日本被団協のノーベル平和賞受賞はあります。これらは偶然の産物などではなく、極めて精緻に計算された米国の世界戦略と捉えるのが順当でしょう。

核保有大国の間では、安全保障政策としての「核抑止力」は、すでに時代遅れとなりつつあります。1990年代以降、各国はそれぞれの手法で核兵器廃絶の道を探り始めています。すでに水面下では、核兵器廃絶へ向けて世界が舵を切りつつあることを明確に示したのが、今回のバイデン大統領による公式声明です。近い将来、核兵器は間違いなく廃絶されます。但し、それは残念ながら人道的見地からではなく、極めて冷徹な軍事戦略の変更による帰結です。

日本被団協のノーベル平和賞受賞に際し、こうした考察を示した日本のマスメディアや有識者は、私が知る限り皆無でした。いかに国際情勢に疎いか。軍事戦略にかかる知識に乏しいか。日本政府が核軍縮を取り巻く世界の潮流に乗り切れずにいるのも、マスメディアを始めとする我が国のインテリジェンスの脆弱さに起因していることは明らかです。

繰り返します。今回のバイデン大統領の声明は、単なる一個人の”感想”ではありません。現時点で3,748発もの核弾頭を保有する核保有大国 (2023年9月段階。米エネルギー省調べ) の現職大統領、時と場合によっては”核のスイッチ”を押す権限を有する最高権力者の公式声明です。

明らかに凪は終わり、潮は変わりつつあります。しかしながら、核兵器が廃絶されれば世界に平和は訪れるのか? それとも? 我々は、被爆者なき時代のみならず、核兵器なき時代にいかに立ち向かうか。想像力を働かせ、次なる時代に備えるステージに差し掛かりつつあります。