大陸間弾道ミサイル (ICBM: Intercontinental ballistic missile)

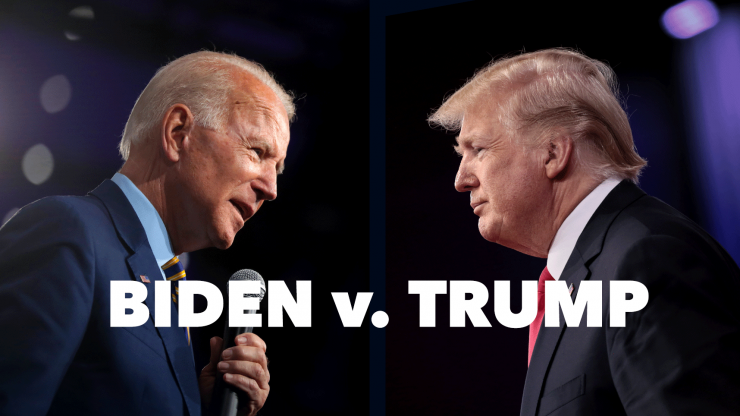

ドナルド・トランプ米大統領とウラジミール・プーチン露大統領は、近日中にもサウジアラビア王国において直接会談を行うと報じられています。この首脳会談で両国は、ウクライナにおける停戦交渉に留まらず、核兵器削減についても包括的かつ現実的な議論を深めるものと思われます。

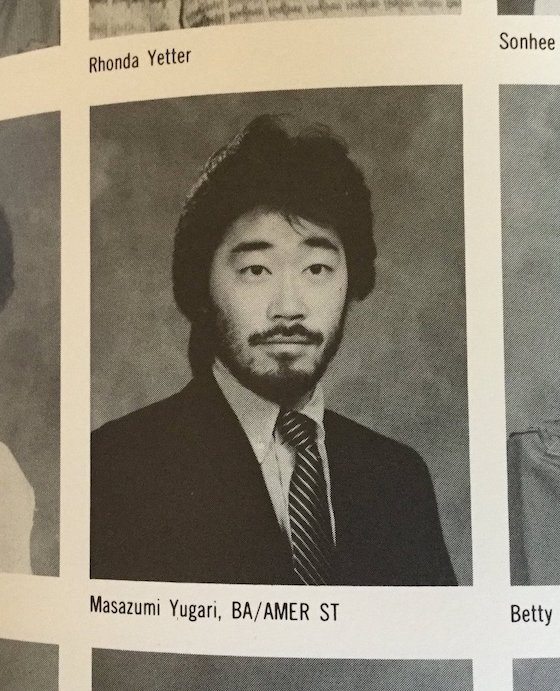

昨年12月26日のブログ「核抑止力という神話と幻想」(https://japanews.co.jp/concrete5/index.php/Masazumi-Yugari-Official-Blog/2024-12/核抑止力という神話と幻想) でも綴ったように核保有超大国は、冷戦構造が終結した1990年代から核兵器削減の糸口を模索して来ました。旧・ソビエト社会主義共和国連邦 (旧・ソ連) の崩壊を受けて1991年 (平成3年) 7月に米国及び旧・ソ連によって署名された「戦略兵器削減条約」 (START 1: Strategic Arms Reduction Treaty) をその嚆矢として、2010年 (平成22年) 4月には「戦略攻撃兵器の一層の削減および制限のための措置に関する米国およびロシアの間の条約」 (新START条約) にも両国は署名しましたが以降、米露間の戦略核兵器削減にかかる交渉は停滞したままとなっています。

そこに登場したのが、前例に囚われない常識外れの”破壊王”トランプ大統領です。「世界平和に露ほども役に立たん金食い虫などいらん」。論旨は極めて明解です。トランプ大統領が今月11日、連邦政府職員の大幅削減を行うよう各省庁に指示する大統領令に署名したのを受けて、イーロン・マスク氏率いる政府効率化省 (DOGE) は、核備蓄を管理する米エネルギー省傘下の国家核安全保障局 (NNSA) の職員約3,000人を解雇し、上へ下への大騒ぎとなっています。

核兵器製造施設の職員や製造業者向けガイドラインを策定する職員も含まれていたため、DOGEは国家安全保障面における彼らの重要性を認識していない、との批判が噴出していますが果たしてその通りなのでしょうか (解雇を免れたのは核兵器の輸送を担う安全輸送局職員のみ)。私にはどうしても今後、核兵器に関わる人員を漸次削減して行く、つまりは核兵器削減の手始めであるとしか思えません。DOGEは、軍事における”不良債権”である核兵器にもメスを入れ始めています。

プーチン大統領も、ウクライナへの約10年間にもわたる軍事侵攻によって、核抑止が絵に描いた餅であることは身を以て実感したことでしょう。いくら「最終兵器の使用も侍さない」と脅してみたところで、祖国の存亡を賭けて戦う愛国者たちの前にはまったく効き目はなかった。核抑止力論の終焉です。「使えないどころか、抑止効果も期待出来ない兵器などいらん」、と考えるのが真っ当な政治的判断です。

さらには核保有超大国を震撼させたのが、2011年 (平成23年) 3月11日に起こった東電福島第1原子力発電所事故です。”核のボタン”を押さずとも、大規模な自然災害によっても保管されている核弾頭は損傷を蒙り、放射性物質を放出させる可能性がある。特に環境問題に敏感な米国では、賠償金額は天文学的数字にまで跳ね上がることは火を見るよりも明らかです (福島第1原発の賠償や廃炉、除染などの事故処理費用は総額23兆4000億円)。今後、万が一にも米国内の核弾頭保管施設からごく微量であれ放射能漏れが検知された場合、これ幸いとばかりに連邦政府は核兵器削減・廃絶の世論形成に利用するのではないかとさえ思われます。

米露両国は、返す刀で中華人民共和国 (中国) にも核兵器削減を迫るはずです。世界第3位の軍事大国に躍り出た中国ですが、核兵器が最早” 无用的人” (ごくつぶし) であるといった認識は共有しています。ここら辺り国際情勢・軍事事情に精通していない読者は「なぜ?」と思われるかも知れませんが、朝鮮民主主義人民共和国 (北朝鮮) が核兵器の保有を放棄することを条件に同国も、核兵器削減に賛同するでしょう (トランプ大統領が、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記との”友好関係”をことさら強調しているのも、対中国を見据えた世界戦略の一環です)。

ストックホルム国際平和研究所の調べによれば、昨年度段階で世界には1万2121発の核弾頭が存在しています。内、米露中が保有する核弾頭数は1万1124で全世界の91.77%を占めている。よってこれら3国が協調路線を取りさえすれば、自ずと核兵器削減・廃絶のロードマップは定まります (おそらく最後まで調整が長引くのは、BRICSの雄と称されるインドでしょう)。

さて、こうした核を取り巻く大変革期を前にして日本政府は、日本国民には一体何が出来るのか、何を為すべきなのか。ひとり、ひとりが声を挙げる? いやいや。半世紀以上もの間、小さなコップの中で重箱の隅をつつきながら、ああだこうだと云っては内輪揉めを繰り返し、グローバルな視点を露ほども持ち得なかった偏狭な手法では、今後も世界が耳を傾けることはないでしょう。被爆国としての矜持を持って、世界へ向けて効果的かつ論理的に訴える”新たな戦略”の構築が今こそ我々には求められています。