先月の沖縄訪問の目的のひとつは、伊江島を訪れることでした。北部国頭郡、面積22.7平方キロメートル、人口4,271名の小さな島。サトウキビ畑が拡がるこの島では、沖縄戦によって非戦闘員である村民の半数にあたる約1,500名を含む約4,700名の尊い命が失われました。

本部港から島の象徴である城山 (グスクヤマ)、別名タッチュー (標高172.2メートル) が望める伊江島へはフェリーで30分ほどの距離。主な産業はサトウキビや葉タバコ、伊江島牛の生産で、那覇市出身の友人に云わせると「何もない島」です。確かに青い空、碧い海が一望に見渡せるこの平坦な島は、2時間もあれば車で一周出来てしまいます。

そんな人影がほとんどない伊江島の北西部に、私が目指す伊江島補助飛行場 (Iejima Auxiliary Airfield) はありました。在沖米海兵隊基地司令部の管理下にある同・飛行場 (面積801.6ヘクタール。村面積の約35.3%) にはかつて3本の滑走路があり、旧・東滑走路は現在、民間の伊江島空港として使用され、米海兵隊の訓練施設である旧・西滑走路では AV-8B (ハリアーⅡ) 攻撃機の発着訓練やパラシュート降下訓練が行われています。在沖米軍の許可なく足を踏み入れられるのは、1,830メートルもの距離を持つ旧・中滑走路だけです。

実際に滑走路に立ってみると、その長大さに驚かされます。”補助飛行場”と名付けられてはいるものの近年使用された形跡はなく、アスファルトは劣化し、そこここに大小の穴を認めることが出来ました。潮風に吹かれながら、刻を遡ります。

廃墟と化した広大な滑走路 (旧・中滑走路)。

旧・中滑走路に隣接する米海兵隊の訓練施設。

南方作戦の中継基地として旧・日本帝国陸軍はこの島で、1943年 (昭和18年) 秋から機動用飛行場の建設に着手します。翌年6月には全島が臨戦体制に入り (3月から約3,000名が今帰仁へ、6月からは九州へ疎開開始)、着工から1年後の9月末には”東洋一の飛行場”と謳われた伊江中飛行場と東飛行場が完成。まさに十・十空襲直前のことでした。

この滑走路や掩体壕も当然のことながら、午前7時から8時20分にかけて行われた米海軍第3艦隊・第38高速空母機動隊による空襲の第一波の標的となり、嘉手納や読谷と共に集中攻撃を受けました。この段階で沖縄の制空権は早くも米軍によって制圧されたため、9月5日に国頭郡名護において編成され、12月3日に配備された独立混成第44旅団第2歩兵隊第1大隊 (守備隊長 井川正 少佐以下約650名) は、沖縄第32軍司令部の命により45年 (昭和20年) 3月10日、支援に赴いた第50飛行場大隊 (約310名) や第118独立整備隊 (約100名) らと共に一転して、完成したばかりの飛行場の破壊を手掛けることとなりました。

第32軍司令部は当初、4月1日から上陸作戦を開始した米軍は本島攻略後、伊江島に上陸すると踏んでいましたが、意に反して4月10日から艦砲射撃が激しさを増し、13日には空襲も始まり、16日午前8時。前日に揚陸していた米師団砲兵隊3個大隊の援護を受けた第305連隊第1大隊、第3大隊、第306連隊が飛行場に近い島西部から上陸を始めました。

圧倒的な火力による攻撃を受け、午前10時には第50飛行場大隊の柴田小隊が全滅。兵力の差が余りにも大きいため、第32軍司令部でさえ「1日で玉砕する」と予想していた守備部隊でしたが (戦力比は8分の1)、島の形状が変わるほどの砲爆撃を受けながらも決死の逆襲、防戦を試み、6日間も持ち堪えました。

20日午後7時、井川少佐は最期となった総突撃命令を下します。すでに将校は残り約10名、兵員は僅か約150名となっていましたが、多くの村民や防衛隊、女子救護班、竹槍を手にした女子協力隊らが自ら志願し、肉弾戦法を繰り返す隊と同行したと云います。21日午後1時45分、200名余りの戦死者を出した米軍は遂に「日本軍の組織的抵抗は終了した」との声明を発表し、壮絶な伊江島の戦闘は幕を閉じます。

その後も散発的な反撃は続き、翌22日には北東部のアハシャガマ (自然洞窟) に隠れていた約150名の村民が捕虜となることを怖れ、爆雷による集団自決 (強制集団死) を決行しています。

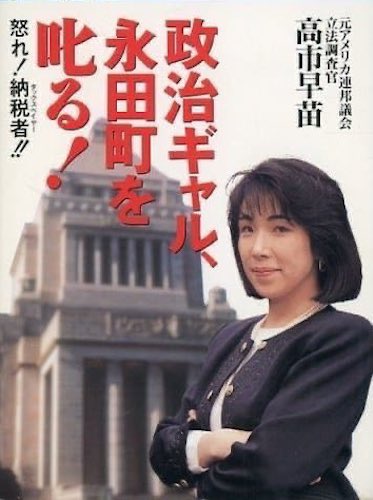

阿波根昌鴻が自宅の敷地内に建てた私設の反戦平和資料館『ヌチドゥタカラの家』には、沖縄戦や米軍による土地強制接収に関する資料が展示されています。

戦後、伊江島補助飛行場は米軍に強制接収され、島内の約6割にあたる村民たちの土地は在沖米軍の手に渡ります。同・飛行場内に土地を所有していた阿波根昌鴻は、米軍用地強制使用の不当性を訴え、反基地運動の先頭に立ちました。彼は72年 (昭和47年) の沖縄返還後も日本政府との賃貸借を拒否し続け、一貫して伊江島の軍事基地化に抵抗し”沖縄のガンジー”とも呼ばれました。

一方で、76年 (昭和51年) 7月に開かれた第16回 日米安全保障協議委員会において移設条件付全部返還が合意されたにも関わらず、地主会から継続使用の要請が出され、89年 (平成元年) 5月にはハリアーパッドの建設も自ら受け入れています。

同・飛行場の地主数は1,872人で、年間賃借料は15億500万円にも上ります (平成24年度実績)。毎年、借地料は値上がりし販売価格も高騰しているため、返還されても利用価値のない”原野”を求める村民は殆どいないというのが実情です。そのため、96年 (平成8年) には跡地利用計画構想「交流の未来が広がる花の島〜自然とのふれあいを基調とした保養・福祉・交流環境の創造〜」が策定されたものの、返還時期が未確定であるため実現の目処は立っていません。

沖縄戦終結から80年を経て、様々な思惑が渦巻く中で沖縄県民の意識も様変わりしています。そのすべてを見続けて来たタッチューは今、何を想うのでしょうか。